Umweltzerstörerische Folgen von Windkraftanlagen in zusammenhängenden Waldgebieten in Schwachwindregionen

1. Ökologische Auswirkungen auf Wälder

- Zerschneidung und Fragmentierung: Der Bau von Windkraftanlagen in zusammenhängenden Wäldern erfordert breite Zufahrtswege, umfangreiche Fundamentflächen und große Lichtungen. In Schwachwindregionen sind häufig größere, zusammenhängende Waldflächen betroffen, da die Anlagen zur Effizienzsteigerung auf exponierten Bergrücken errichtet werden. Die Folge: Der Wald wird an den empfindlichsten Stellen aufgelockert und fragmentiert, was das Mikroklima und die Wasserhaushalte im Wald massiv beeinträchtigt.

- Schneisen, Bodenerosion und Versiegelung: Für jede Windkraftanlage werden teils über 1 Hektar Waldfläche gerodet, für Infrastruktur und Montageflächen je Anlage oft weitere 2.000–3.000m². Die zusätzlichen Wege und Zufahrten führen zu Bodenerosion und Versiegelung. An manchen Standorten steigt die Bodenerosion um das 10-Fache – das betrifft vor allem die Standorte in Schwachwindregionen, deren Böden oft wenig robust sind.

2. Mikroklimatische Veränderungen

- Temperaturanstieg, Austrocknung und erhöhte Brandgefahr: Die Lichtungen und versiegelten Flächen sorgen für einen messbaren Temperaturanstieg im Wald und trockenen Boden. Offene Flächen führen zu erhöhter Verdunstung und verringern die Feuchtigkeit, besonders an Waldrändern und in Schneisen. Das Risiko von Waldbränden steigt deutlich, da trockenes Reisig und Nadelstreu leichter entflammbar sind. In Schwachwindregionen, in denen ohnehin trockenere Bedingungen herrschen, wird dieser Effekt verstärkt.

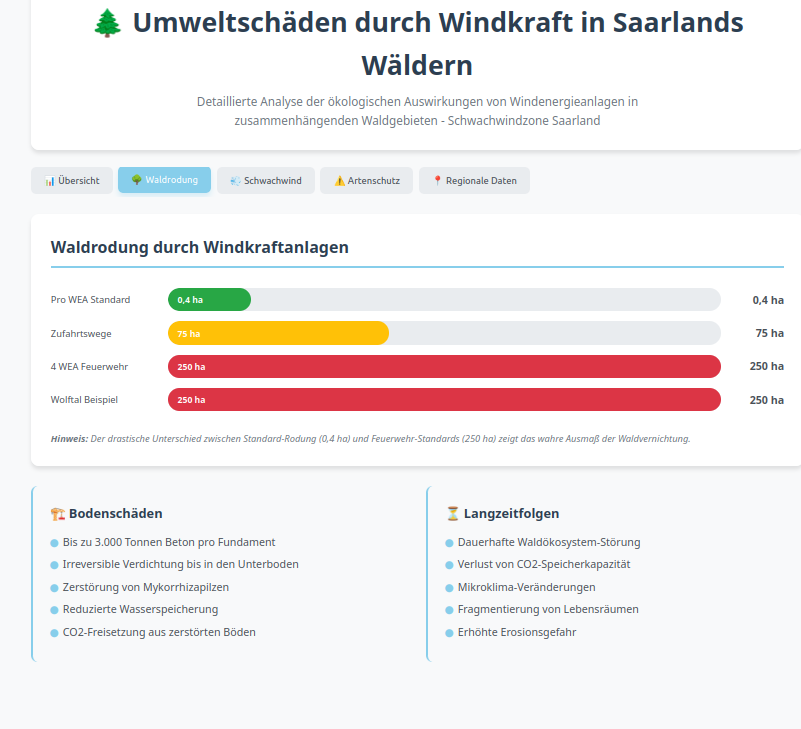

- Verlust von CO₂-Speicherung: Die Böden in entwaldeten Bereichen verlieren ihre Fähigkeit, CO₂ zu speichern. Die Verdichtung des Waldbodens durch Fundamente und Forststraßen behindert den natürlichen Wassertransport und die Versorgung der Bäume mit lebenswichtigen Mykorrhizapilzen, was die Resilienz des Ökosystems weiter schwächt.

3. Artenschutz und Biodiversität

- Gefährdung von Tieren und Pflanzen: Windkraftanlagen bedrohen insbesondere geschützte Vogelarten wie Rotmilan, Schwarz- und Weißstörche sowie Fledermäuse. Die Anlagen erhöhen das Kollisionsrisiko, stören Brut- und Ruhephasen und führen durch Fragmentierung zu einem Rückgang der lokalen Populationen. Sensible Arten meiden die Umgebung der Windkraftanlagen in einem Radius von mehreren hundert Metern.

- Starker Rückgang der Artenvielfalt: Der Verlust von zusammenhängenden Lebensräumen und mikroklimatisch stabilen Zonen fördert den Rückgang von Tier- und Pflanzenpopulationen, speziell in Schwachwindregionen, deren Wälder meist ohnehin von wirtschaftlicher Nutzung und Klimawandel belastet sind.

4. Langfristige Folgen und Kritik

- Die negativen Umweltfolgen bleiben oft auch nach dem Rückbau bestehen, da die Bodenstruktur nachhaltig verändert ist und Recyclingprobleme auftreten. Gerade Schwachwindregionen, die durch staatliche Subventionen für Windkraft erschlossen werden, sind ökologisch besonders verletzlich, weil sie meist größere, zusammenhängende Waldflächen benötigen.

Fazit: Windkraftanlagen in zusammenhängenden Waldgebieten – besonders in Schwachwindregionen – haben erhebliche und teils irreversible umweltzerstörerische Folgen: Fragmentierung und Austrocknung des Waldes, erhöhte Brandgefahr, massive Beeinträchtigung der Artenvielfalt und eine Schwächung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Wälder. Experten und Naturschutzverbände weisen darauf hin, dass der Schutz intakter Waldökosysteme langfristig wichtiger für Klima und Biodiversität ist als die kurzfristige Erschließung neuer Windkraftflächen in sensiblen Gebieten.

Nachgewiesene geophysikalische Effekte von Windkraftanlagen im Wald

1. Luftschichtdurchmischung und Mikroklima

- Windkraftanlagen verursachen durch das Rotieren der Rotoren eine verstärkte Durchmischung bodennaher und höherer Luftschichten. Dies führt lokal zu Temperaturveränderungen und kann z.B. nachts zu einem Anstieg der Bodentemperatur um bis zu 0,7°C führen.

- Die hervorrufenden Turbulenzen bewirken, dass sich das Mikroklima in einem Radius von 50–200m stromabwärts der Anlagen verändert, was je nach Landschaft und Vegetation zu unterschiedlichen Effekten führen kann.

2. Bodenfeuchtigkeit und Dürreeffekte

- Studien belegen, dass Windkraftanlagen die Bodenfeuchtigkeit im Bereich des Windparks und stromabwärts reduzieren können. Insbesondere in den Sommermonaten nimmt die Bodenfeuchte in Windrichtung ab, was zur Bodenaustrocknung und erhöhtem Waldbrandrisiko führen kann.

- Auf geschotterten Zuwegungen und Standflächen steigt die Oberflächentemperatur stark an (über 55°C gemessen bei Windkraftwerken im Wald), was lokal die Austrocknung beschleunigt und den Wasserkreislauf des Waldes beeinflusst.

3. Windausbeute und Rauigkeitsfaktor

- Die Rauigkeit der Waldoberfläche verändert die Windgeschwindigkeit: belaubte Bäume im Sommer erhöhen die Rauigkeit und führen zu geringerer und schwankender Windausbeute, während im Winter die geringere Blattmasse eine niedrigere Rauigkeit und fast „glattere“ Windbedingungen verursacht.

- Die permanente Belastung durch Turbulenzen und Windschwankungen wirkt sich auf den Ertrag und den Verschleiß der Anlagen aus. Windausbeute und Lebensdauer sind somit vom lokalen Waldtyp und der Jahreszeit abhängig.

4. Vegetationsentwicklung

- In verschiedenen Regionen wurde nachgewiesen, dass Windkraftanlagen das Wachstum der lokalen Vegetation fördern (durch verbesserte Durchmischung) oder hemmen (durch Verringerung der Bodenfeuchtigkeit und Primärproduktivität). Die Effekte sind abhängig von Klima, Vegetationstyp und Standort.

- In einem Bereich von bis zu 10km um Windparks wurden messbar weniger pflanzliche Biomasse und eine reduzierte CO₂-Aufnahme festgestellt.

5.Atmosphärische Windberuhigung

- Große Windparks können eine atmosphärische Windberuhigung („global terrestrial stilling“) erzeugen, wodurch der Wind in der Umgebung der Anlagen abnimmt; dieses Phänomen wird auch global beobachtet.

Fazit: Die wichtigsten geophysikalischen Effekte von Windkraftanlagen im Wald sind lokal messbare Veränderungen der Temperatur, Bodenfeuchte, Luftdurchmischung, Windgeschwindigkeit und Vegetation. Die Wirkung hängt stark vom Standort, der Ausdehnung des Windparks, dem Waldtyp und den Jahreszeiten ab, kann aber zu lokalen Veränderungen im Wasserhaushalt und Mikroklima beitragen. Umfangreiche Messungen und Standortanalysen sind dafür unerlässlich

Zusammenfassung für Kommunalpolitiker und Anwohner

Wichtigste Erkenntnisse:

- Schwachwindzone mit minimaler Effizienz: Das Saarland erreicht nur 20% Windhöffigkeit (1.800 von 8.760 Jahresstunden). Windkraft ist hier nur durch massive Subventionen wirtschaftlich darstellbar.

- Massive Waldrodungen: Pro Anlage werden 0,4-2,5 Hektar Wald dauerhaft vernichtet. Bei vier Anlagen entstehen laut Feuerwehr-Empfehlungen 2,5 qkm gerodete Fläche – irreversible Umweltzerstörung.

- Bodenschäden durch Betonfundamente: Bis zu 3.000 Tonnen Beton pro Anlage verdichten den Waldboden bis in den Unterboden. Mykorrhizapilze und Wasserspeicherung werden dauerhaft zerstört.

- Bedrohung geschützter Arten: 98+ windkraftsensible Arten sind betroffen, darunter Rotmilan, Schwarzstorch und verschiedene Fledermausarten. Kollisionsrisiken und Lebensraumverluste sind erheblich.

- Ausbaustopp bestätigt Probleme: 2020-2023 wurden null neue Anlagen errichtet, 2024 nur zwei. Die geringe Ausbaurate zeigt die erkannten Probleme auf.

Methodische Anmerkungen zu Datenquellen

Primärquellen:

- Offizielle Daten des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie Saarland

- NABU Saarland Leitfäden zum Artenschutz

- Bundesnetzagentur Marktstammdatenregister

- Fachagentur Windenergie an Land

Dokumentierte Bürgerinitiativen:

- Gegenwind Saarland (politisch unabhängiges Aktionsbündnis)

- Naturwald Akademie (wissenschaftliche Analysen)

- Lokale Bürgerinitiativen mit konkreten Fallbeispielen

Limitationen:

- Langzeitauswirkungen auf Waldökosysteme wissenschaftlich nicht erforscht

- Kumulative Effekte mehrerer Anlagen unbekannt

- Mikroklimatische Veränderungen durch Rotoren nicht untersucht

Die Daten basieren auf aktuellen, nachprüfbaren Quellen und dokumentierten Realfällen aus der Region.